文庫本や単行本、雑誌類など代表的な書籍サイズをまとめました。各サイズの由来なども記載していますので是非ご覧ください。

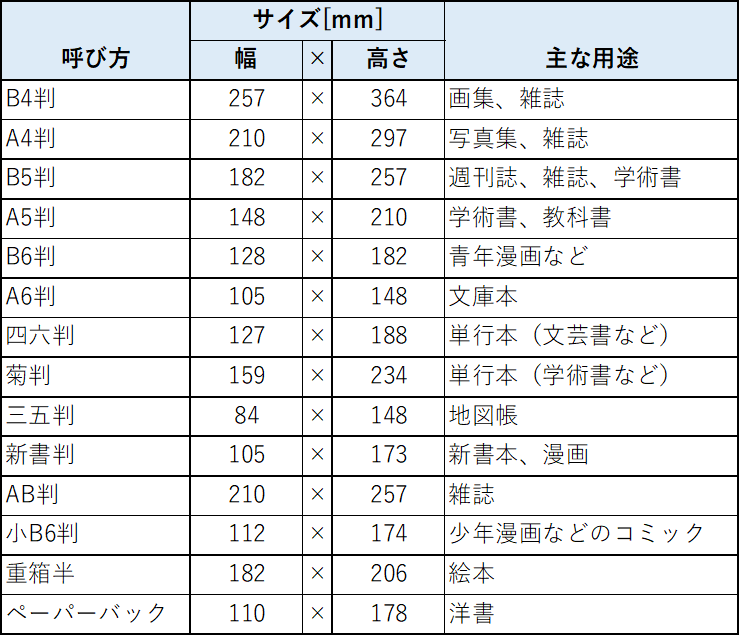

書籍サイズ一覧

多数存在する書籍のサイズを以下に一覧でまとめました。

よく目にするサイズでは文庫本と呼ばれるA6判サイズが幅105×高さ148mm、ジャンプコミックスなどの少年漫画・少女漫画サイズは小B6判と呼ばれ幅112×高さ174mmとなっています。

ブックカバー設計時のサイズ

ブックカバーを設計する際は、まずは自分がどの書籍サイズのものを作りたいか決める必要があります。

例えば文庫本用のブックカバーを作りたい場合は、(前項の表から)A6判 幅105×高さ148mmがベースとなります。厚みに関してはページ数によってまちまちですが一般的には20mm前後のものが多いようです。

上記から、展開時のサイズは幅237×高さ158mm程度になります。

・幅237mm =(文庫本幅105mm+余裕1mm)× 表裏 + 厚み分25mm

・高さ158mm = 文庫本高さ148mm + 余裕10mm

具体的な設計方法については別記事で解説予定です。↓↓設計方法の記事をアップしました。

サイズ毎の主な用途や由来

A判、B判(A4,B4など)

A判、B判サイズはJIS(日本産業規格)で規定されており、最も一般的なサイズシリーズです。ただ一口にA判、B判と言っても多数の種類が存在します。

↓↓↓A判、B判のサイズの由来など詳細はこちら

■主な用途

・B4判、A4判、B5判:雑誌や写真集、画集

・A5判:教科書、学術書

・B6判:青年漫画

・A6判:文庫本

その他「小B6判」というサイズも存在し、こちらは少年漫画・少女漫画などでよく目にするサイズですね。

また、幅がA4判の長辺210mm、高さがB5判の長辺257mmを組み合わせた「AB判」というサイズもあり別名「ワイド判」とも呼ばれます。

四六判(しろくばん)

四六判という名称は、明治時代にイギリスから輸入されたクラウン判が元となっています。このクラウン判を4×8に分割すると一枚が約4寸×6寸となりそのサイズを四六判と呼ばれるようになりました。(1寸は約30.3mm)

■主な用途 単行本(主にハードカバーの書籍)

三五判(さんごばん)

横幅が約3寸、高さが約5寸であることからこの三五判と呼ばれています。

■主な用途 地図帳

菊判

明治時代にアメリカから輸入した高さ939mm×幅636mmの原版が元になっており、これを16分割時のサイズとなっています。輸入紙の商標ダリアの花が菊と似ており、そこから菊判と呼ばれるようになったと言われています。

■主な用途 学術書など

新書判

「新書判」というと新しく発刊された書籍というイメージがありますが、「新書判」というのは105×173mmサイズの呼び方のことです。(規格があるわけでは無いため、出版社によって微妙にサイズが違うようですね)

新書判は1938年に岩波新書が発刊したサイズで、そこから新書判と呼ばれているようです。

■主な用途 ビジネス・教養系の書籍、専門分野の解説書や入門書

ペーパーバック

元々はハードカバーの対義語としてペーパーバックと呼ばれています。幅110×高さ178mmと小ぶりで近年はコンビニコミックとしてよく売られているサイズですね。

■主な用途 コンビニコミック、洋書

まとめ

今回はレザークラフトに活用できるデータとして、書籍のサイズをまとめてみました。

実際のブックカバー設計においては記載の寸法に加えて縫い代や厚み分などを考慮する必要がありますが、ベースとなる本のサイズが分かればあとは好きなサイズで製作することができます。

設計時の参考になれば嬉しいです。

↓↓↓レザークラフトに必要な道具などを紹介

↓↓↓コインケースの型紙設計

コメント

自分が持っている書籍のブックカバーを作りたいと思っていたので、記事の内容が大変参考になりました。

ありがとうございます。

> 具体的な設計方法については別記事で解説予定です。

こちらの記事も楽しみにお待ちしております。